Население Волгограда на 2021 составляет 1 004 763 человек. Численность населения Волгограда по районам

Население Волгограда по районам

30.04.2021

Численность постоянного населения Волгограда на 1 января 2021 года составляет 1 004 763 человек.

Численность постоянного населения Волгограда на 1 января 2020 года составляет 1 008 998 человек.

Самый населенный городской район Волгограда на 2021 — Дзержинский — с численностью постоянного населения 180 271 чел.

Население на 1 января 2021 года

Согласно оперативным данным Росстата от 26.04.2021 «Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года».

Колонки: 1 — «Наименование», 2 — «Все население», 3: «в т.ч. городское», 4 — «в т.ч. сельское».

| Городской округ город-герой Волгоград | 1 004 763 | 1 004 763 | 0 |

г. | 1 004 763 | 1 004 763 | 0 |

| в том числе внутригородские районы: | |||

| Ворошиловский район | 77 409 | 77 409 | 0 |

| Дзержинский район | 180 271 | 180 271 | 0 |

| Кировский район | 97 843 | 97 843 | 0 |

| Красноармейский район | 159 939 | 159 939 | 0 |

| Краснооктябрьский район | 142 738 | 142 738 | 0 |

| Советский район | 127 676 | 127 676 | 0 |

| Тракторозаводский район | 134 459 | 134 459 | 0 |

| Центральный район | 84 428 | 84 428 | 0 |

Исторические данные для сравнения

Согласно оперативным данным Росстата от 23.04.2020 «Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2020 года».

Население по районам на 1 января 2020 года

| Муниципальное образование | Все насел. | Городское | Сельское |

| Городской округ город-герой Волгоград | 1 008 998 | 1 008 998 | — |

| г. Волгоград | 1 008 998 | 1 008 998 | — |

| в том числе внутригородские районы: | |||

| Ворошиловский район | 78 255 | 78 255 | — |

| Дзержинский район | 181 185 | 181 185 | — |

| Кировский район | 98 675 | 98 675 | — |

| Красноармейский район | 161 759 | 161 759 | — |

| Краснооктябрьский район | 143 832 | 143 832 | — |

| Советский район | 125 159 | 125 159 | — |

| Тракторозаводский район | 136 064 | 136 064 | — |

| Центральный район | 84 069 | 84 069 | — |

Реклама

| Орган управления образованием | Орган опеки и попечительства |

Старополтавский район расположен в северо-восточной части Волгоградской области. На востоке он граничит с СНГ Казахстан, на юге -Палласовским и Николаевским районами Волгоградской области, на западе омывается Волгоградским водохранилищем.

На востоке он граничит с СНГ Казахстан, на юге -Палласовским и Николаевским районами Волгоградской области, на западе омывается Волгоградским водохранилищем.Протяженность района с севера на юг — 64 км, с запада на восток — 103 км, общая площадь района 407 тыс. гектаров.

Административным центром района является село Старая Полтавка. Расстояние от районного центра до ближайшей железнодорожной станции Гмелинская – 40 км., до областного центра г. Волгограда – 360 км.

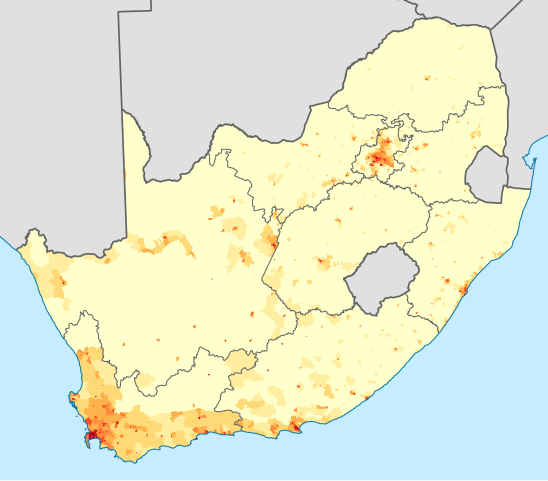

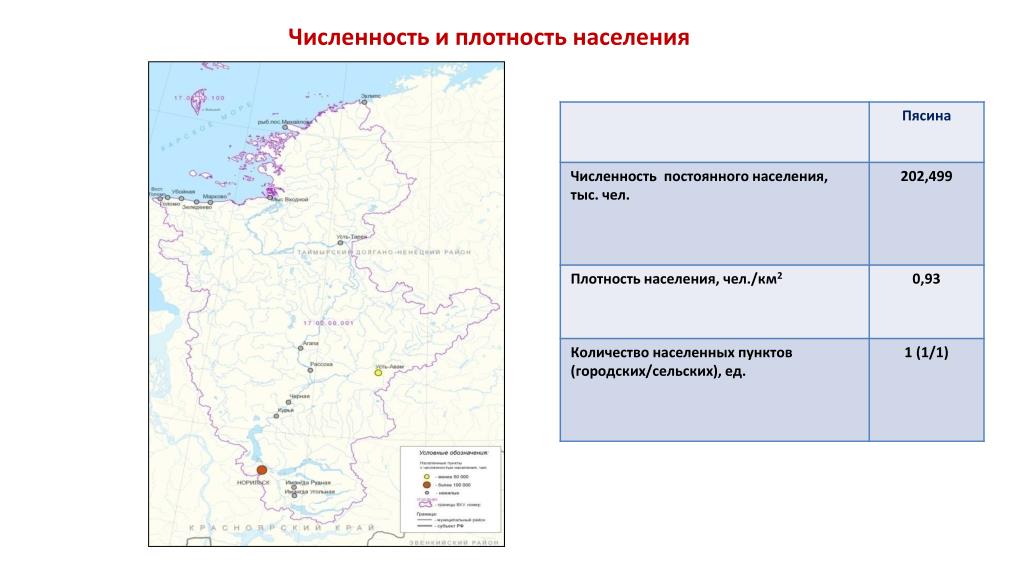

В районе насчитывается 18 администраций сельских поселений, в ведомстве которых 40 населенных пунктов. Общая численность населения – 22,13 тыс. человек. Плотность населения в среднем по району составляет 5,6 человек на 1 кв. км.

Сообщение с областным центром и другими районами осуществляется по автомобильным дорогам с твердым покрытием и по железной дороге Саратов-Астрахань.

Территория района расположена в Заволжско-Казахстанской степной провинции в зоне типчаково-ковыльных степей.

Естественная растительность претерпела значительные изменения и представлена, в основном, белополынно-мятликово-ромашковым травостоем, который к июню значительно выгорает.

Естественная растительность претерпела значительные изменения и представлена, в основном, белополынно-мятликово-ромашковым травостоем, который к июню значительно выгорает.Полезные ископаемые в районе представлены запасами глин и суглинков, пригодных для строительных нужд, в том числе, для производства кирпича М-100.

На территории района выявлено три нефтяных месторождения: Белокаменное и Кустаревское на территории Черебаевского сельского поселения и одно на территории Харьковского сельского поселения. Из них разработано Белокаменское, на нем ряд лет ведет добычу нефти ОАО «Саратовнефтегаз». Ежегодная добыча нефти составляет более 500 тысяч тонн.

К перечню особо охраняемых территорий Старополтавского муниципального района относятся три тюльпанных луга общей площадью 628 гектар (на территории Курнаевского, Беляевского и Новотихоновского сельских поселений), на которых растут тюльпаны Шренка, занесенные в Красную книгу РФ, и Салтовский лес – памятник природы.

Рейтинг районов Волгограда | Компания «Ваш Выбор»: новостройки в Волгограде

Критериями рейтинга стали сорок социально-экономических показателей. Так, по объемам поступления доходов признаны лучшими Центральный район и Красноармейский; а больше всего жилья строится в Советском районе. На данный момент в районе возведено 107 тыс. кв. метров нового жилья, в то время как, в Дзержинском районе – 64 тыс. кв.м., а в Краснооктябрьском – 38 тыс. кв.м.

Что касается объема инвестиций, то здесь в лидерах Центральный, Ворошиловский и Дзержинский районы. А в аутсайдерах – Кировский и Красноармейский.

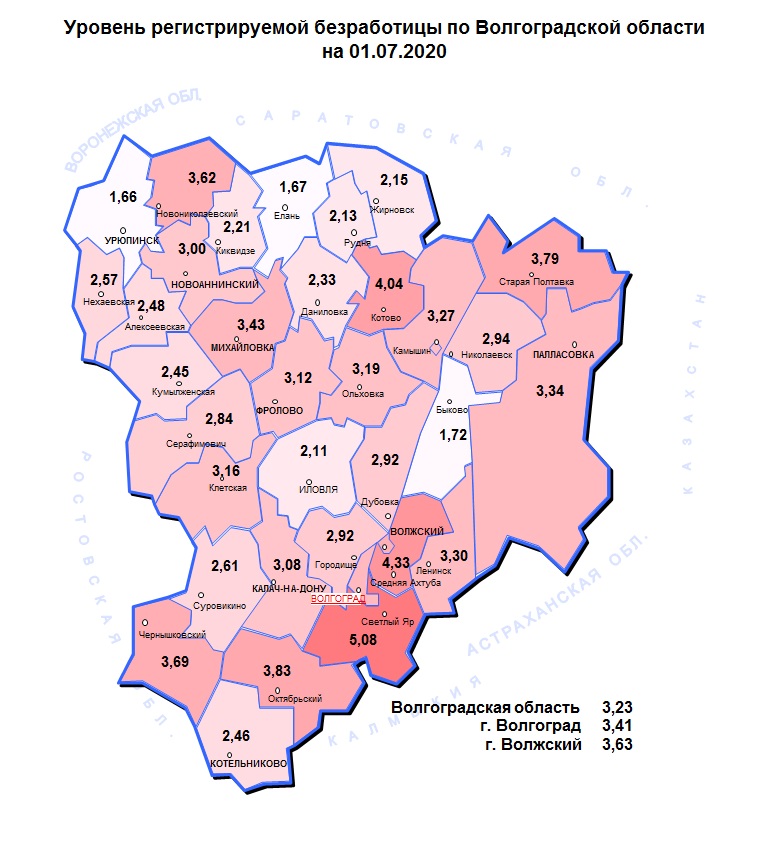

Помимо этого, был подсчитан уровень зарплат жителей, и общее состояние рынка рабочей силы, а также демографическая ситуация, уровень преступности, развитие услуг коммунального хозяйства.

В лидеры по рождаемости выбились – Ворошиловский, Дзержинский и Краснооктябрьский районы. Уровень преступности снизился в Краснооктябрьском и Красноармейском районах.

Учтен был и такой фактор, как ЕГЭ. Лучше всего пишут данный экзамен школьники Дзержинского, Кировского и Ворошиловского района.

Что касается детских садов, то тяжелее всего устроить детей в Советском районе.

Первое место по итогам исследования было присвоено Центральному району, хотя многие без этого знали, что в целом, жить в центре приятнее и комфортнее.

Рейтинг- Центральный район. На начало текущего 2018 года численность населения «главного» района Волгограда составляет – 82 481 чел. Количество новых жилищных комплексов равно – 9.

- Дзержинский район. Численность населения – 184 413 чел. Количество новых жилищных комплексов – 10.

- Ворошиловский район. Численность населения – 79 343 чел. Количество новых ЖК – 9.

- Краснооктябрьский район. Численность населения – 147 114 чел. Количество новых ЖК – 10.

- Советский район. Численность населения – 117 962 чел.

Количество новых ЖК – 12.

Количество новых ЖК – 12. - Кировский район. Численность населения – 100 646 чел. Количество новых жилищных комплексов – 7.

- Тракторозаводский район. Численность населения – 138 404 чел. Количество новых ЖК – 1.

- Красноармейский район. Численность населения – 165 223 чел. Количество новых ЖК – 3.

Исходя из данного анализа можно сделать вывод, что самый востребованный район по недвижимости – это Советский. По численности населения – Дзержинский.

Население Волгограда: численность, плотность, динамика

Волгоград – административный центр Волгоградской области, город-герой. Ранее назывался Сталинградом и знаменит в мире Сталинградской битвой, которая проходила здесь в годы Великой Отечественной войны. Это город-миллионник. Население Волгограда составляет 1 015 000 человек, в соответствии с данными Росстата за 2017 год.

Информация о городе

Волгоград располагается на Приволжской возвышенности (южные районы) и Сарпинской низменности.

Расстояние до столицы России – почти 1000 километров.

Климат в Волгограде умеренный континентальный. Лето здесь жаркое и долгое, длится с апреля по октябрь. Зимы мягкие, частые оттепели.

Древесной растительности в черте города немного. Растительная зона здешних мест – степь. Деревья и кустарники представлены только в пойме Волги и небольших рек и речушек. В черте города живут такие животные, как грызуны, ежи, летучие мыши, зайцы-русаки. Встречаются в «зеленых зонах» также змеи, озерные лягушки.

Население Волгограда не совсем довольно состоянием экологии. В сточных водах превышено допустимое содержание многих химических элементов. В Волге купаться не разрешается.

История заселения города

За последние 150 лет динамика изменения численности населения Волгограда сильно «скакала». И во многом на это влияли исторические события.

Изначально предназначением крепости, построенной на месте Волгограда, была защита поволжских земель. Тогда поселение называлось «Царицын», и гражданских здесь почти не было. Город имел статус уездного, однако численность населения была невелика и составляла всего 600-700 жителей. К середине 19 века количество горожан возросло до 6500 человек. Однако это был маленький городок, затерянный в поволжских степях и не имеющий сколько-нибудь большого значения.

Город имел статус уездного, однако численность населения была невелика и составляла всего 600-700 жителей. К середине 19 века количество горожан возросло до 6500 человек. Однако это был маленький городок, затерянный в поволжских степях и не имеющий сколько-нибудь большого значения.

Затем через город была проложена железная дорога, и население Волгограда начало стремительно расти и к концу 19 века уже насчитывало 55 000 жителей. Развивалась промышленность, сделаны ставки на новые технологии. Деревянные лачуги заменили более добротные строения. В 1909 году преодолен стотысячный барьер по численности населения, когда началась революция 1917 г., здесь проживало уже 130 000 человек. С приходом к власти Советов Царицын переименован в Сталинград. Город рос, увеличивалась площадь и его, и пригородов. В 1939 году здесь уже проживало 445 000 человек.

Однако Великая Отечественная война сильно ударила по демографии. После Сталинградской битвы в городе осталось в живых всего чуть более ста тысяч человек. К концу войны прибыли новые жители. В мае 1945 население города Волгоград составляло уже 250 тыс. чел.

К концу войны прибыли новые жители. В мае 1945 население города Волгоград составляло уже 250 тыс. чел.

В послевоенный период численность росла, но не слишком быстрыми темпами. Миллионную отметку город преодолел в 1991 году.

Численность населения Волгограда

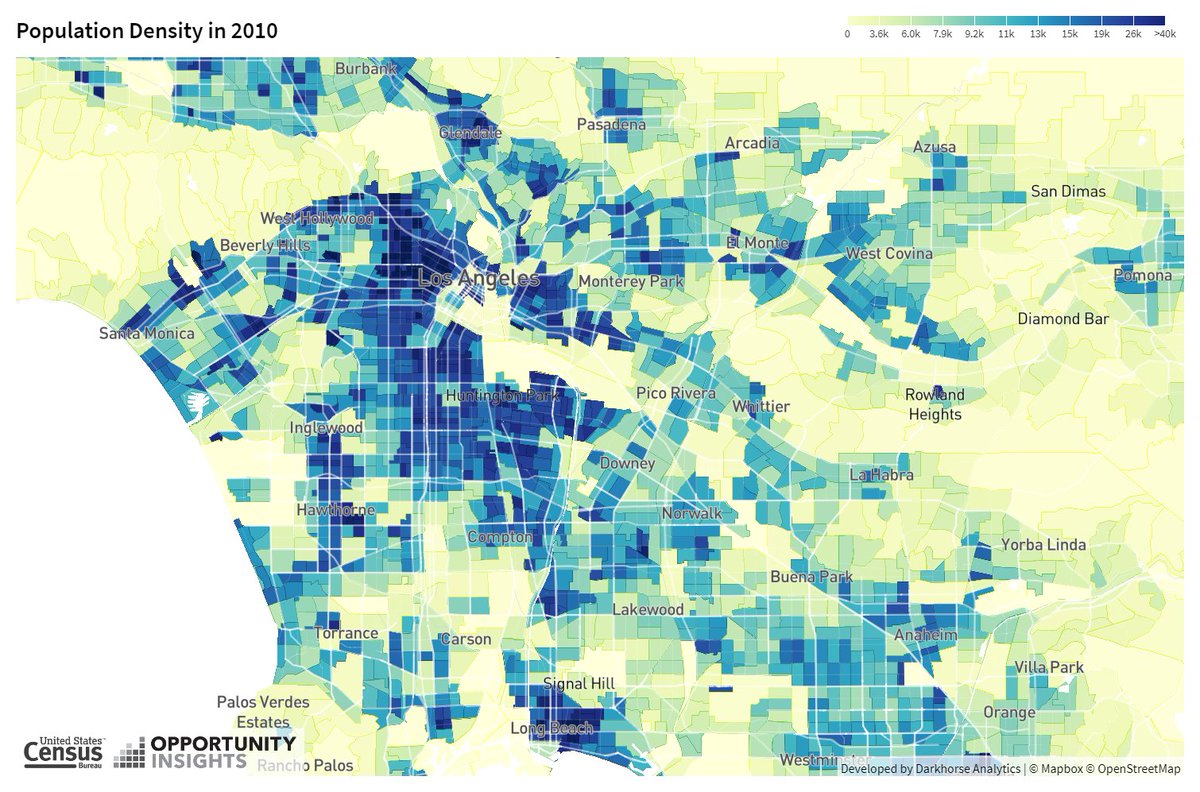

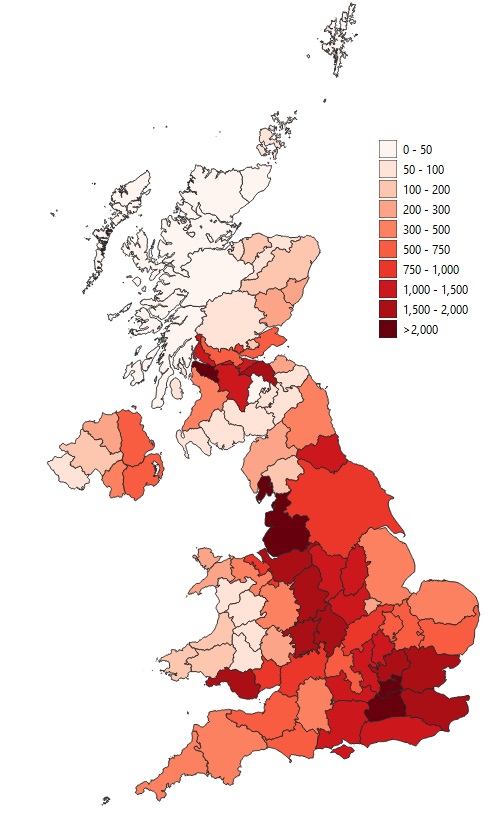

Город-миллионник стал таковым в 1991 году. С тех пор он то терял такой статус, то снова возвращал его. В настоящее время население Волгограда составляет 1 015 000 человек. Волгоградская агломерация составляет около полутора миллионов жителей. Кроме Волгограда в нее входит Волжский, Городище и Краснослободск. Плотность населения меньше, чем во многих других крупных городах России. Она составляет всего 1181 чел. / кв. км. Площадь города – 859 000 квадратных километров.

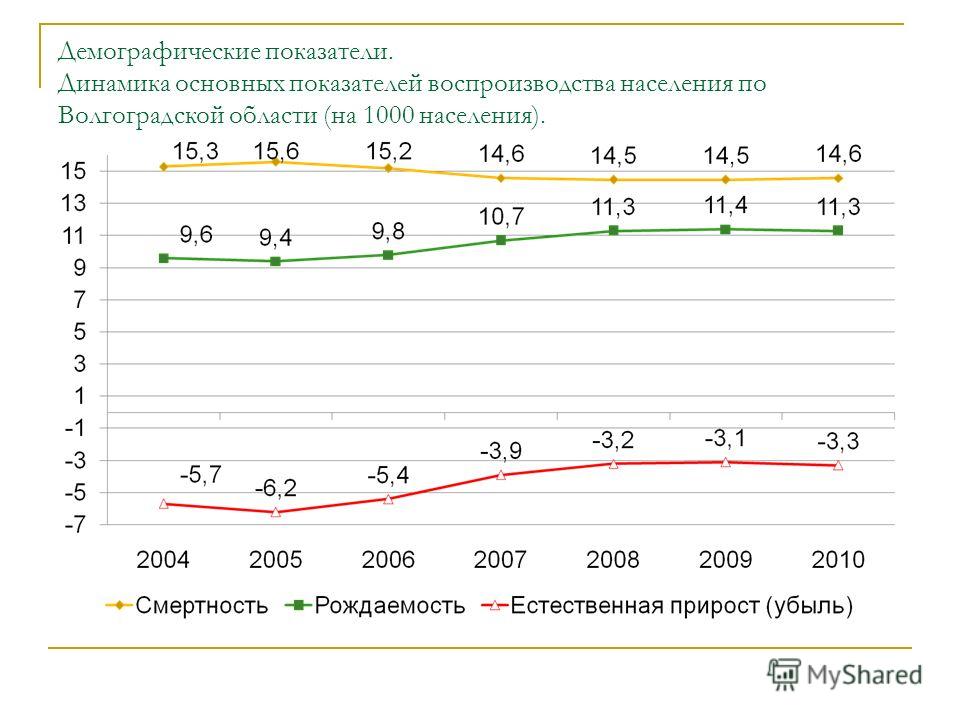

Численность населения падала после распада Советского Союза (с 1992 по 1995 год, затем с 2003 по 2009). В настоящее время количество жителей продолжает уменьшаться на несколько тысяч человек в год.

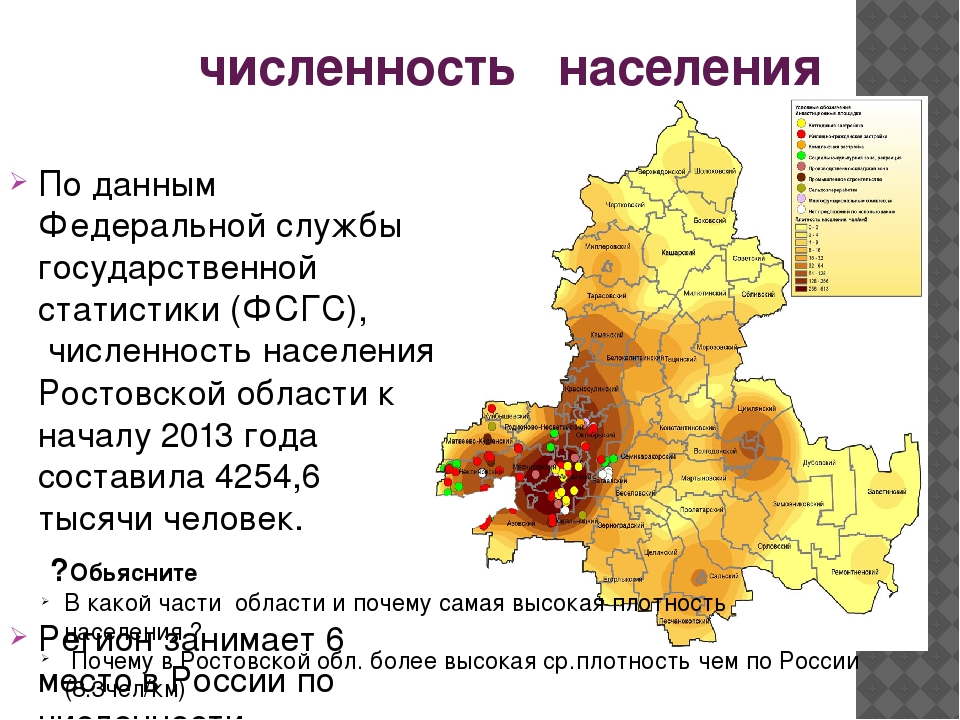

Наиболее высокая рождаемость отмечается в Советском районе. Там она составляет 12,7 младенцев на тысячу населения. В этом же районе самая низкая смертность – всего 11,4 жителей на 1000 умерших. Меньше всего новых жителей города рождаются в Центральном районе: показатель составляет 9,7 на 1000 горожан. Самая высокая смертность в Красноармейском и Краснооктябрьском районах: 14,7.

Там она составляет 12,7 младенцев на тысячу населения. В этом же районе самая низкая смертность – всего 11,4 жителей на 1000 умерших. Меньше всего новых жителей города рождаются в Центральном районе: показатель составляет 9,7 на 1000 горожан. Самая высокая смертность в Красноармейском и Краснооктябрьском районах: 14,7.

Этнографический состав

Население Волгограда представлено преимущественно русскими. Их 92,3 процента. Согласно переписи 2010 года в городе также живут такие этносы, как армяне (их полтора процента), украинцы (их 12 тысяч человек, или 1,2%), татары (около 1%). Менее 1% населения представлено азербайджанцами, казахами, белорусами, поволжскими немцами даже корейцами. В Волгограде и области зафиксировано 44 общественных организации, занимающихся реализацией культурных прав малых народов и малочисленных народностей. Весьма активны немецкая община, организация цыган, дагестанская диаспора и другие. Функционируют на территории области белорусский, чувашский, украинский национальные культурные центры.

Население Волгоградской области. Численность, крупные города и районы

Одним из наиболее значимых регионов Российской Федерации является Волгоградская область. Население городов и сел данного региона представляет довольно большой интерес для такой науки, как демография. Оно формировалось из различных этнических и социальных элементов. Не менее интересна и история заселения этого края. Давайте узнаем, что же собой представляет население Волгоградской области.

Территориальное расположение Волгоградской области

Данная область располагается в европейской части Российской Федерации и входит в состав ЮФО. Этот регион находится в юго-восточной части Восточно-Европейской равнины.

На северо-западе Волгоградская граничит с Воронежской областью, на севере – с Саратовской, на востоке пролегает государственная граница с Республикой Казахстан, на юге регион граничит с Астраханской областью и с Республикой Калмыкия, на западе и юго-западе – с Ростовской областью.

Площадь Волгоградской области составляет 112,9 тыс. кв. км. Это 31-й показатель по размерам среди всех регионов Российской Федерации.

По территории Волгоградской области протекают две крупные реки – Волга и Дон. Волга делит область на две неравные части: большую — правобережную, и меньшую – левобережную. Именно на территории Волгоградской области Волга и Дон приближаются друг к другу максимально близко – около 70 км. Это создало условия для образования именно в этом месте Волгодонской переволоки ещё в древности. А в 1952 году был построен знаменитый Волго-Донской канал, соединивший воды обеих рек.

Область находится в умеренной климатической зоне с умеренно-континентальным типом климата. При движении на восток континентальность климата все больше усиливается. Основная природная зона области – степь. На северо-западе она переходит в лесостепь, а на востоке – в полупустыню.

Административный центр Волгоградской области – город Волгоград.

См. также

- Волгоградская область

- Символы и достопримечательности Волгоградской области

- Города России

| [ + ] Города по регионам России | |

| Города Северо-Запада (СЗФО) | Санкт-Петербург (и города в его составе) • Ленинградская область (исторический Старая Ладога) • Архангельская область • Вологодская область • Калининградская область • Карелия • Коми • Мурманская область • Ненецкий АО • Псковская область |

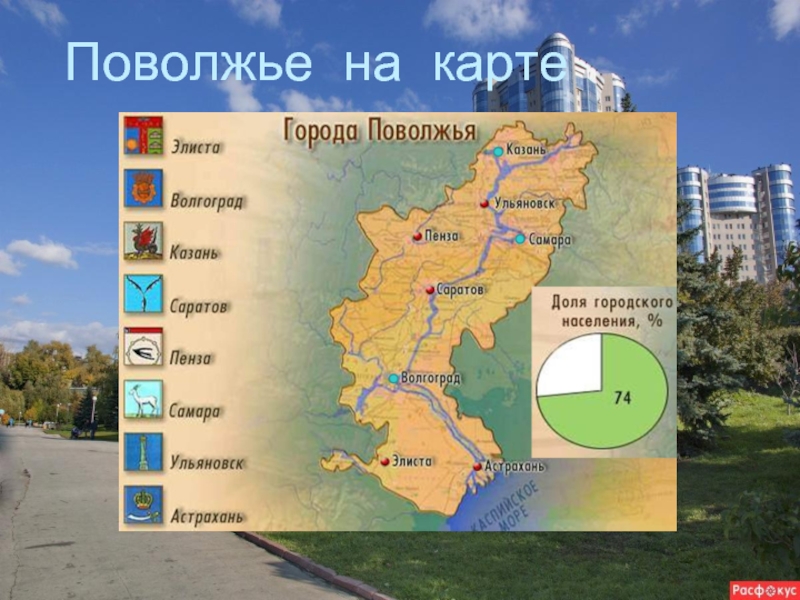

| Города Поволжья (ПФО) | Башкортостан • Волгоградская область • Калмыкия • Кировская область • Марий Эл • Мордовия • Нижегородская область • Оренбургская область • Пензенская область • Пермский край • Самарская область • Саратовская область • Татарстан • Удмуртия • Ульяновская область • Чувашия |

| Города Южной России (ЮФО) | Севастополь (в том числе Инкерман) • Республика Крым • Адыгея • Астраханская область • Краснодарский край • Ростовская область |

| Города Северного Кавказа (СКФО) | Дагестан • Ингушетия • Кабардино-Балкария • Карачаево-Черкесия • Северная Осетия — Алания • Ставропольский край • Чеченская Республика |

| Города Урала (УФО) | Курганская область • Свердловская область • Тюменская область • Ханты-Мансийский АО — Югра • Челябинская область • Ямало-Ненецкий АО |

| Города Сибири (СФО) | Республика Алтай • Алтайский край • Иркутская область • Кемеровская область • Красноярский край • Новгородская область • Новосибирская область • Омская область • Томская область • Тыва • Хакасия |

| Города Дальнего Востока (ДВФО) | Амурская область • Бурятия • Еврейская АО • Забайкальский край • Камчатский край • Магаданская область • Приморский край • Саха (Якутия) • Сахалинская область • Хабаровский край • Чукотский АО |

См. также также | Города ДНР, ЛНР, Приднестровья, Южной Осетии • Регионы России • Города России |

История региона

Чтобы понять, как формировалось население Волгоградской области, нам следует углубиться в историю.

С древности на территории Волгоградской области находились земли различных кочевых племен: сначала ираноязычных, а затем тюркоязычных. Одним из крупнейших кочевых государств, которое образовалось на этих землях, был хазарский каганат. В X веке эта держава была разрушена русским князем Святославом. После монголо-татарского нашествия в XIII веке регион был включен непосредственно в состав Золотой Орды, а после её распада – в состав Астраханского ханства и Ногайской Орды.

В XVI веке при Иване Грозном эти территории вошли в состав Русского царства. Тогда же началось постепенное заселение региона русскими. Со временем правобережная часть современной Волгоградской области была включена в область Войска Донского.

После победы Октябрьской революции, в 1919 году, на территории области была образована Царицынская губерния с административным центром в городе Царицыне (современный Волгоград). В 1925 году город Царицын был переименован в Сталинград, и в соответствии с этим название губернии изменилось на Сталинградскую. В 1928 году Сталинградская губерния была упразднена, а вследствие её объединения с Астраханской, Саратовской и Самарской губерниями была организована Нижне-Волжская область со столицей в Саратове. В том же году данный регион получил статус края. В 1932 г. административный центр края был перемещен из Саратова в Сталинград. В 1932–1933 годах на этих территориях был чудовищный по масштабам голод. В 1934-м край был разделен на Сталинградский и Саратовский. В 1936 году Сталинградский край был разделен на Сталинградскую область и Калмыцкую АССР.

В 1925 году город Царицын был переименован в Сталинград, и в соответствии с этим название губернии изменилось на Сталинградскую. В 1928 году Сталинградская губерния была упразднена, а вследствие её объединения с Астраханской, Саратовской и Самарской губерниями была организована Нижне-Волжская область со столицей в Саратове. В том же году данный регион получил статус края. В 1932 г. административный центр края был перемещен из Саратова в Сталинград. В 1932–1933 годах на этих территориях был чудовищный по масштабам голод. В 1934-м край был разделен на Сталинградский и Саратовский. В 1936 году Сталинградский край был разделен на Сталинградскую область и Калмыцкую АССР.

Именно в Сталинграде и его окрестностях в 1942–1943 гг. происходила самая ожесточенная битва Великой Отечественной, а возможно, и всей Второй мировой войны. Именно в ней решалась судьба СССР. Красная Армия одержала тяжелую, но решающую победу над войсками гитлеровской Германии.

В 1961 году в ходе десталинизации город Сталинград был переименован в Волгоград, соответствующим образом была переименована и область. После распада СССР в 1991 году Волгоградская область вошла в состав Российской Федерации, где остается и поныне.

После распада СССР в 1991 году Волгоградская область вошла в состав Российской Федерации, где остается и поныне.

Бывшие города и посёлки городского типа

Бывшие города

См. также: Населённые пункты России, утратившие статус города

Утратившие статус

На территории современной Волгоградской области находится населённый пункт, ранее обладавший статусом города:

| № | Название | Город с | Современный статус |

| 1 | Царев | 1836 до 24 августа 1925 г. | село Царев |

На территории других субъектов

16 июля 1937 года постановлением ВЦИК в структуре Сталинградской области был образован Астраханский округ[11], на территории которого также располагался город. Таким образом, Астрахань также находилась на территории Сталинградской области, переименованной впоследствии в Волгоградскую. 27 декабря 1943 года округ был выделен из области в самостоятельную Астраханскую область.

| № | Название | Город с | Современное местонахождение |

| 1 | Астрахань | 1717 года | город Астрахань (городской округ) в Астраханской области |

Бывшие посёлки городского типа

См. также: Бывшие посёлки городского типа России

также: Бывшие посёлки городского типа России

Утратившие статус

Это неполный список, который, возможно, никогда не будет удовлетворять определённым стандартам полноты. Вы можете дополнить его из авторитетных источников.

| № | Название | Категория пгт | Нынешний статус | Годы пгт |

| 1 | Алексеевская | рабочий посёлок | станица | до 1992 |

| 2 | Водный | рабочий посёлок | включён в состав Волгограда | до 2010 (?) |

| 3 | Водстрой | рабочий посёлок | включён в состав Волгограда | 1978—2010 |

| 4 | Горный | рабочий посёлок | включён в состав Волгограда | до 2010 (?) |

| 5 | Горьковский | рабочий посёлок | включён в состав Волгограда | 1957—1963(?) или 2010 |

| 6 | Гумрак | рабочий посёлок | включён в состав Волгограда | 1959—2010 |

| 7 | Клетская | рабочий посёлок | станица | 1965—1992 |

| 8 | Краснооктябрьский | рабочий посёлок | включён в состав Волжского | 1959—2012 |

| 9 | Кумылженская | рабочий посёлок | станица | 1986—1992 |

| 10 | Лог | рабочий посёлок | село | 1960—2006 |

| 11 | Майский | рабочий посёлок | включён в состав Волгограда | до 2010 |

| 12 | Нехаевская | рабочий посёлок | станица | 1966—1992 |

| 13 | Ново-Анненский | рабочий посёлок | город | 1936—1956 |

| 14 | Нижний Чир | рабочий посёлок | станица | 1960—2008 |

| 15 | Ольховка | рабочий посёлок | село | 1986—1993[12] |

| 16 | Палласовка[13] | рабочий посёлок | город | 1939—1967 |

| 17 | Петров Вал | рабочий посёлок | город | 1949[14]—1988 |

| 18 | Подчинный (до 1942 — Кратцке)[13] | рабочий посёлок | посёлок | 1939—1959 |

| 19 | Преображенская | рабочий посёлок | станица | 1960—1997 |

| 20 | Приморск | рабочий посёлок | посёлок | 1961[14]—2003 |

| 21 | Соляной | рабочий посёлок | включён в состав Волгограда | до 2010 |

| 22 | Старая Полтавка | рабочий посёлок | село | |

| 23 | Эльтон | курортный посёлок | посёлок | 1953—1998 |

| 24 | Южный | рабочий посёлок | включён в состав Волгограда | 1992—2010 |

На территории других субъектов

Это неполный список, который, возможно, никогда не будет удовлетворять определённым стандартам полноты. Вы можете дополнить его из авторитетных источников.

Вы можете дополнить его из авторитетных источников.

16 июля 1937 года постановлением ВЦИК в структуре Сталинградской области был образован Астраханский округ[11], на территории которого также располагались посёлки городского типа. Таким образом, эти населённые пункты также находились на территории Сталинградской области, переименованной впоследствии в Волгоградскую. 27 декабря 1943 года округ был выделен из области в самостоятельную Астраханскую область.

| № | Название | Годы пгт | Современное местонахождение |

| 1 | Верхний Баскунчак | с 1936 | Ахтубинский район Астраханской области |

| 2 | Кировский | с 1938 | Камызякский район Астраханской области |

| 3 | Мумра[11] | 1938—1995 | Икрянинский район Астраханской области |

| 4 | Нижний Баскунчак | с 1925 или 1927[11] | Ахтубинский район Астраханской области |

| 5 | Оранжерейный[11] | 1938—2001 | Икрянинский район Астраханской области |

| 6 | Петропавловский | 1936[11]—1959 | При объединении с другими населёнными пунктами образовал город Ахтубинск (Ахтубинский район Астраханской области) |

| 7 | Трудфронт[11] | 1938—1999 | Икрянинский район Астраханской области |

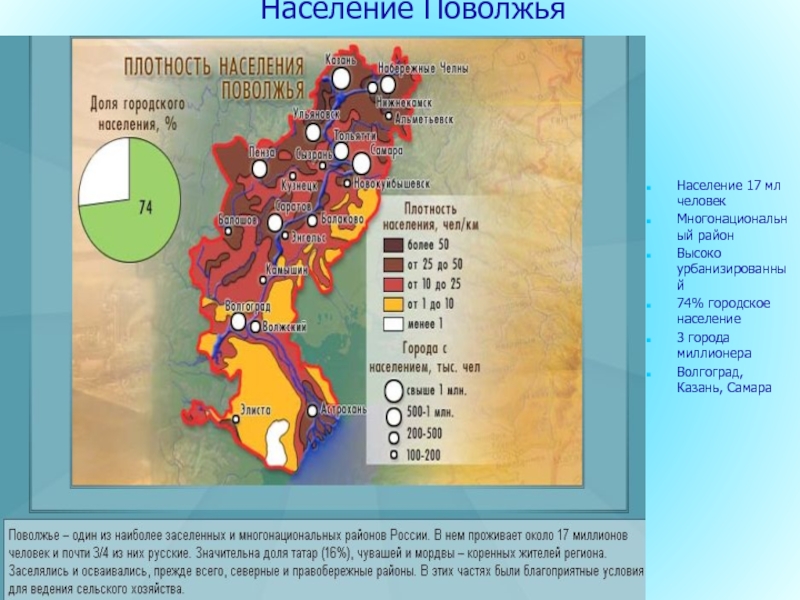

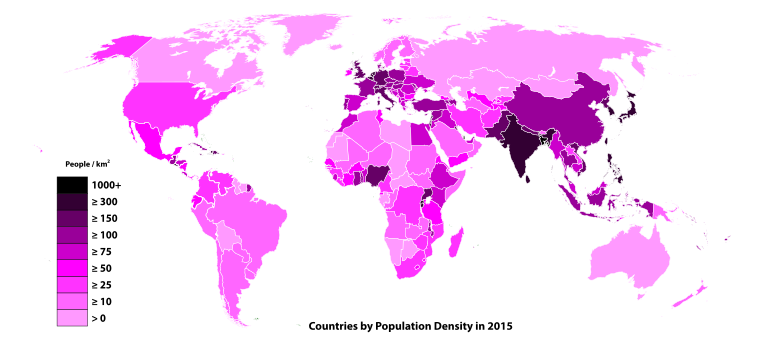

Численность населения области

Теперь пришло время узнать количество населения Волгоградской области. Этот показатель является базовым для всех демографических расчетов. Впрочем, доступ к данной информации получить несложно, так как она размещена в открытых статистических источниках. Итак, какое по численности в регионе население? Волгоградская область на текущую дату имеет 2,5459 млн жителей.

Этот показатель является базовым для всех демографических расчетов. Впрочем, доступ к данной информации получить несложно, так как она размещена в открытых статистических источниках. Итак, какое по численности в регионе население? Волгоградская область на текущую дату имеет 2,5459 млн жителей.

Много это или мало? Данный показатель является девятнадцатым из 85 регионов России.

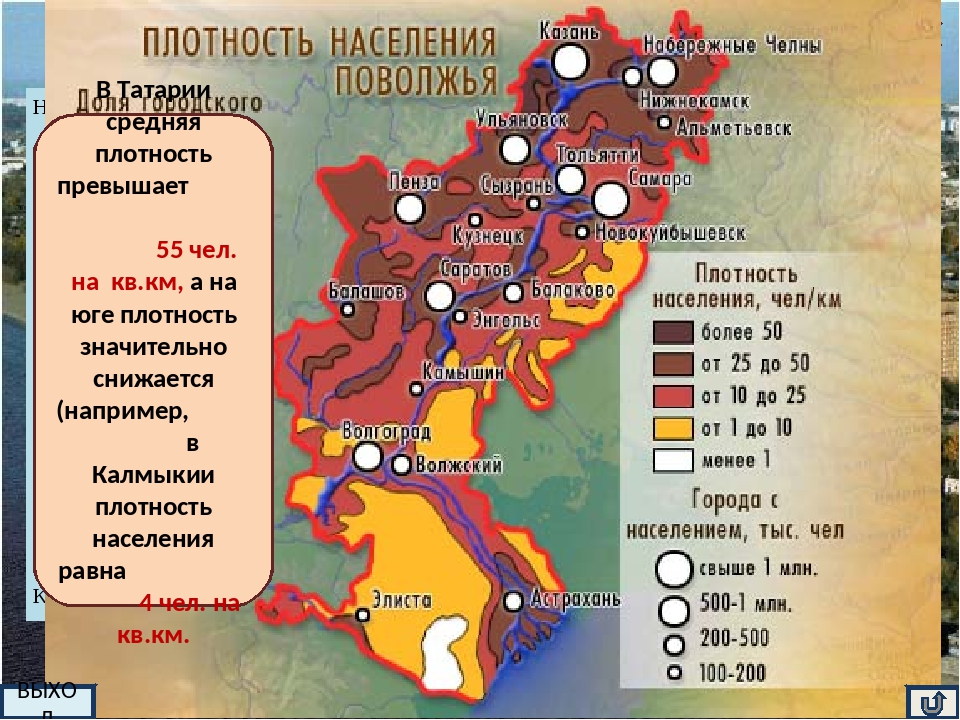

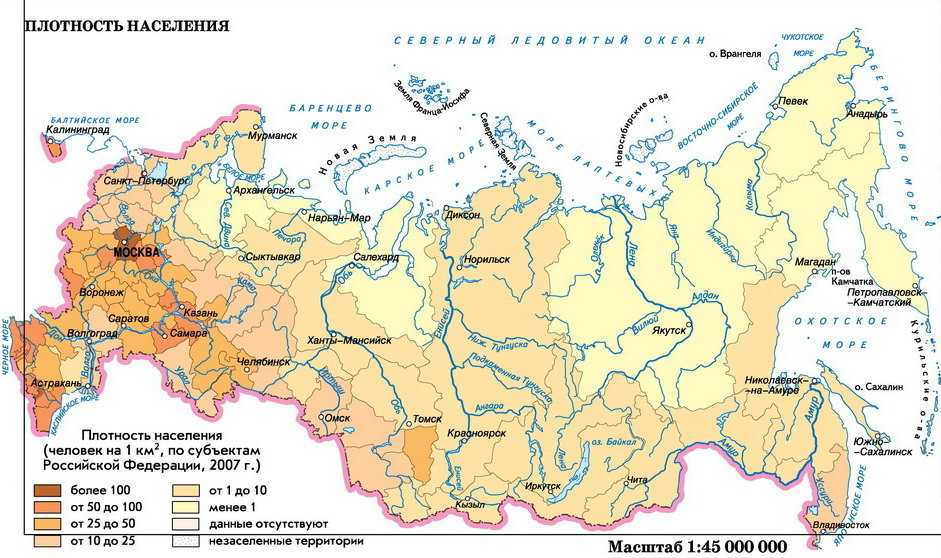

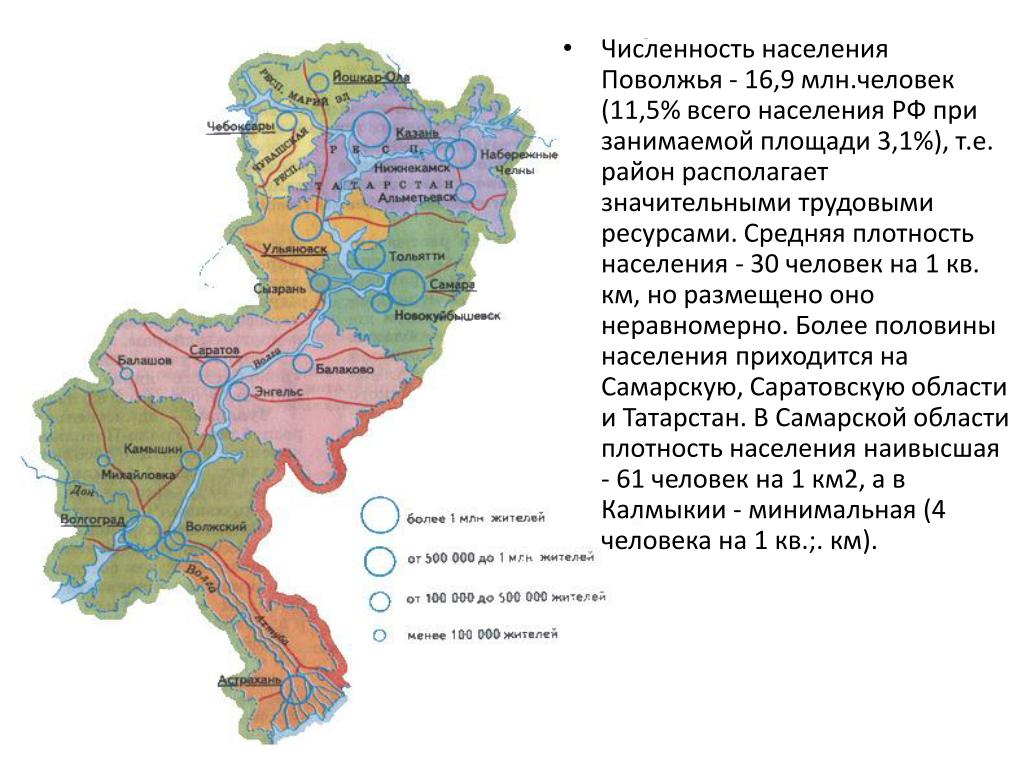

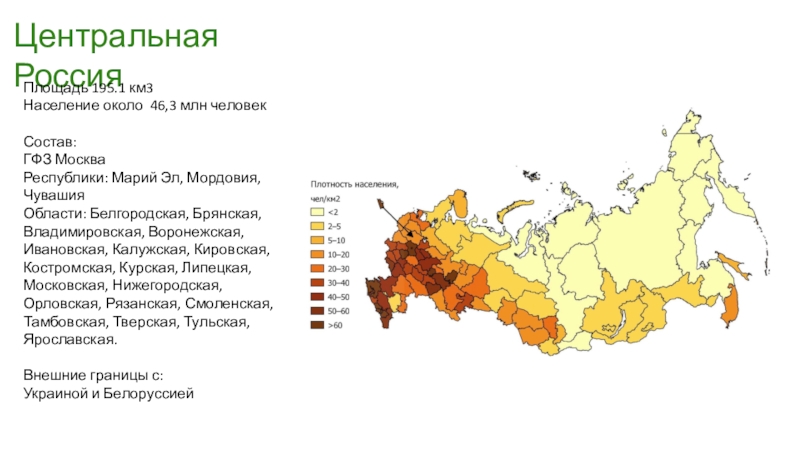

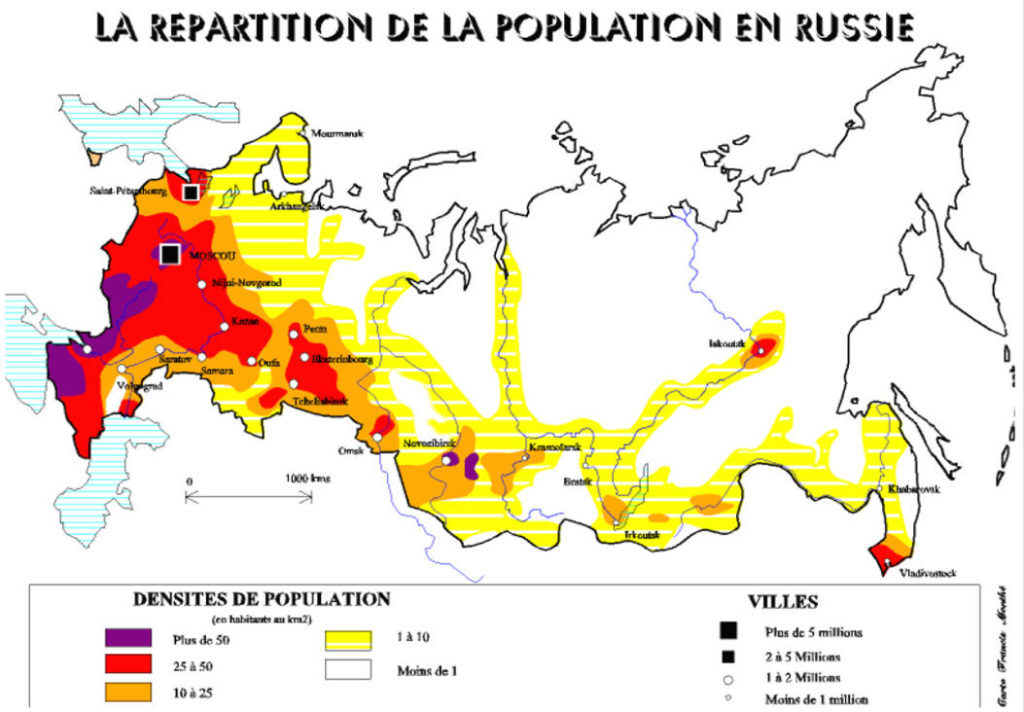

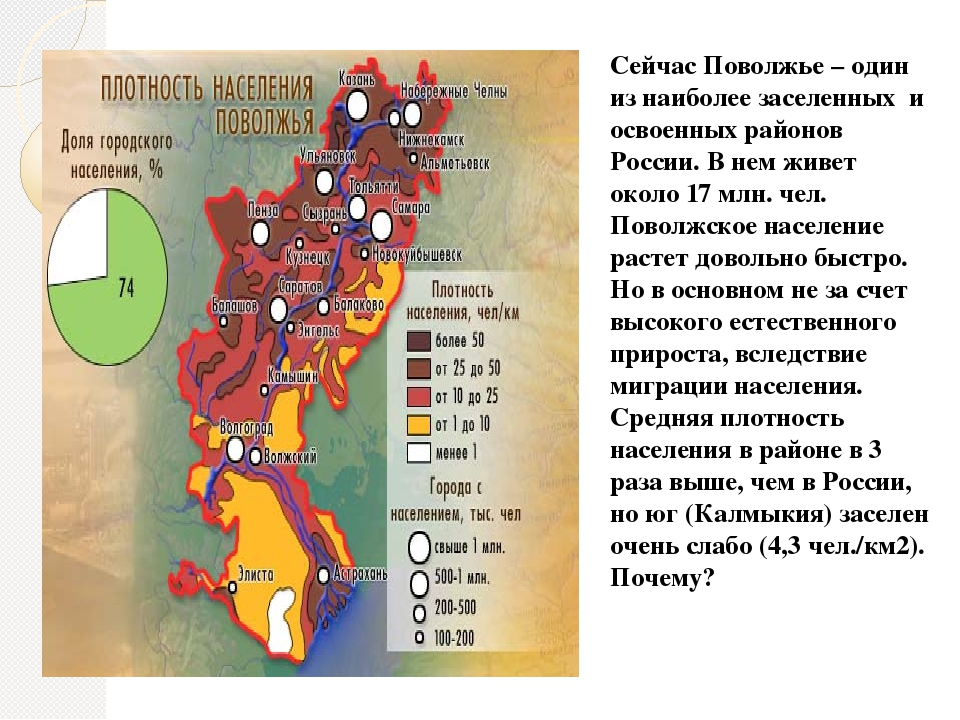

Плотность населения

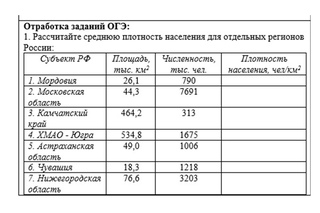

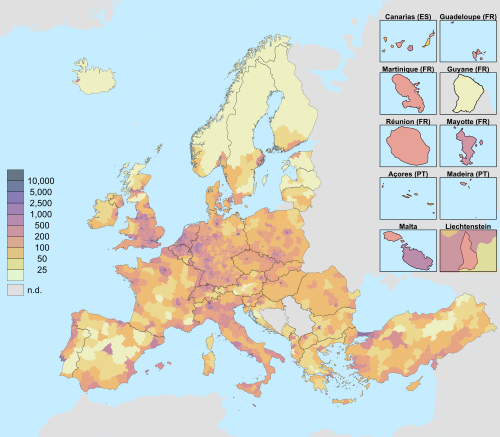

Зная общую численность населения (2,5459 млн жителей) и площадь территории региона (112,9 тыс. кв. км), можно высчитать, какую плотность имеет население Волгоградской области. Данный показатель равен 22,6 чел. на 1 кв. км.

Сравним плотность населения в Волгоградской области с аналогичным показателем в соседних регионах России. Так, плотность населения в Астраханской области составляет 20,6 чел. на 1 кв. км, а в Саратовской области – 24,6 чел. на 1 кв. км. То есть у Волгоградской области среднее для данного региона значение плотности.

Динамика численности

Теперь выясним, как в динамике менялась в демографическом плане Волгоградская область. Численность населения по годам в данном регионе весьма варьировалась. Так, в 1926 году она составляла 1,4084 млн жителей. К 1959 году число жителей региона достигло порядка 1,8539 млн. На момент развала Советского Союза, в 1991 году, количество человек в Волгоградской области стало равным 2,6419 млн жителей. Продолжало оно расти и в составе независимой России. В 1998 году показатель численности жителей Волгоградской области достиг своего максимума и был равен 2,7514 млн жителей.

Численность населения по годам в данном регионе весьма варьировалась. Так, в 1926 году она составляла 1,4084 млн жителей. К 1959 году число жителей региона достигло порядка 1,8539 млн. На момент развала Советского Союза, в 1991 году, количество человек в Волгоградской области стало равным 2,6419 млн жителей. Продолжало оно расти и в составе независимой России. В 1998 году показатель численности жителей Волгоградской области достиг своего максимума и был равен 2,7514 млн жителей.

А вот после этого началось снижение количества живущих в Волгоградской области, которое продолжается по сегодняшний день. В 1999 году численность жителей снизилась до отметки 2,7504 млн. На 2009 год она уже составляла 2,5989 млн жителей. В 2010 году произошел небольшой рост количества жителей Волгоградской области, но это был только единственный случай за весь период с 1998 года. Тогда численность населения выросла до уровня 2,6102 млн жит. Но в следующем году опять продолжилась тенденция снижения (2,6075 млн жит. ). Это снижение продолжается и по настоящее время, когда количество населения в Волгоградской области в 2021 году стало равным 2 545 937 чел. Пока что предпосылок к улучшению данной тенденции нет.

). Это снижение продолжается и по настоящее время, когда количество населения в Волгоградской области в 2021 году стало равным 2 545 937 чел. Пока что предпосылок к улучшению данной тенденции нет.

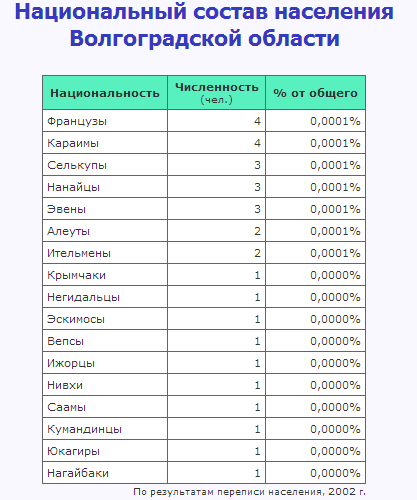

Этнический состав

Теперь давайте выясним, как же этнически в данном регионе представлено население. Волгоградская область довольно разнообразна в этническом плане, хотя основной костяк тут составляют русские. Более того, они представляют подавляющую часть населения. По результатам последней переписи, численность русских в Волгоградской области составила 88,5% от общего числа жителей.

Далее идут казахи, украинцы и армяне. Их удельный вес среди населения Волгоградской области значительно меньше, чем русских, и составляет соответственно 1,8%, 1,4% и 1,1%.

Кроме того, в области живут татары, азербайджанцы, немцы, белорусы, чеченцы, цыгане и множество других народов. Но численность их представителей не достигает даже 1% от общего количества жителей региона, поэтому их общины не играют существенную роль в жизни области.

Население Волгограда

Административный центр области Волгоград является городом-героем. Давайте выясним, каково население Волгограда по районам города и в целом.

Общая численность населения Волгограда на данный момент составляет порядка 1,0161 млн чел. Таким образом, этот населенный пункт является городом-миллионером. Он занимает 15-е место по численности среди всех городов Российской Федерации. Нужно отметить, что Волгоград является самым маленьким городом-миллионером России.

Теперь рассмотрим численность населения Волгограда в разрезе отдельных районов города. Наиболее населенной частью Волгограда является Дзержинский район. Тут проживает порядка 183,3 тыс. жителей. На втором месте располагается Красноармейский район – 167,0 тыс. жит. Затем следуют Краснооктябрьский (150,2 тыс. жит.), Тракторозаводской (138,7 тыс. жит.), Советский (113,1 тыс. жит.) и Кировский районы (101,3 тыс. жит.). Самыми маленькими по населению частями города являются Ворошиловский (81,3 тыс. жит.) и Центральный районы (81,2 тыс. жит.).

жит.) и Центральный районы (81,2 тыс. жит.).

Население в других городах области

Теперь давайте взглянем, как обстоят дела с численностью населения в других крупных городах Волгоградской области.

Самым крупным населенным пунктом в Волгоградской области после Волгограда является город Волжский. Его население составляет 325,9 тыс. чел. Затем следуют Камышин – 112,5 тыс. чел., Михайловка – 58,4 тыс. чел., Урюпинск – 38,8 тыс. чел., и Фролово – 37,8 тыс. чел. Все эти города имеют статус областного подчинения. Самыми крупными населенными пунктами с районным статусом подчинения в Волгоградской области являются города Калач-на-Дону (24,7 тыс. жит.), Котово (22,7 тыс. жит.) и Городище (21,9 тыс. жит.).

Города и села Палласовского района

Город Палласовка Палласовка – административный центр Палласовского района Волгоградской области, расположенный на реке Торгун в 300 км от Волгограда. Освоение территории, на которой ныне расположен город, началось в 15 веке. Подробнее…

Поселок Эльтон Поселок Эльтон (Волгоградская область) расположен на границе между Волгоградской областью и Казахстаном. Поселок Эльтон привлекает туристов близостью к озеру Эльтон и парку «Эльтонский». Подробнее…

Поселок Эльтон привлекает туристов близостью к озеру Эльтон и парку «Эльтонский». Подробнее…

Село Кайсацкое Кайсацкое – небольшое село Палласовского района Волгоградской области. Первые упоминания о населенном пункте появились еще в начале 18 века, а основано село было в 1750 году. Подробнее…

Село Золотари Золотари – небольшой степной поселок в Волгоградской области, расположенный в 70 км от Палласовки. Основателем села стал торговец дегтем Лукьян Золотарев, в честь которого и назван поселок. Подробнее…

Село Савинка Село Савинка Волгоградской области, как и Палласовка, расположено на берегу Торгуна, недалеко от российско-казахстанской границы. Первыми жителями Савинки, освоившимися на этой земле, стали крестьяне из одноименного села Харьковской губернии. Подробнее…

Население по районам области

Теперь определим, сколько человек составляет население Волгоградской области по районам. Нужно отметить, что крупные города, о которых мы говорили выше, не входят в состав районов, а имеют непосредственно областное подчинение.

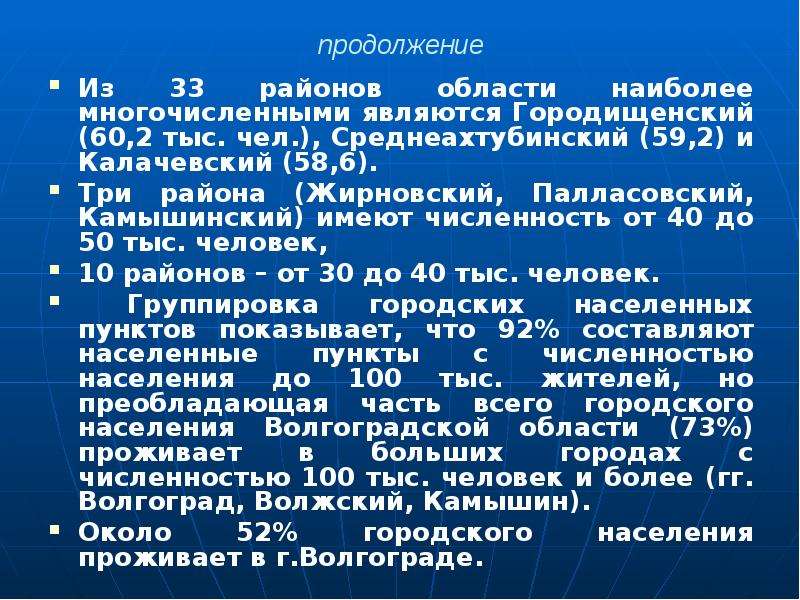

Наиболее населенным районом области является Городищенский район. В нем проживает порядка 60,3 тыс. чел. Затем следует Среднеахтубский район – 59,3 тыс. чел. За ним идут Калачёвский (58,5 тыс. чел.), Жирновский (43,6 тыс. чел.) и Палласовский районы (43,1 тыс. чел.). Наиболее малонаселенным районом области является Фроловский. Его населяют всего 14,6 тыс. чел. Но нужно учитывать, что в данный район не входит сравнительно крупный город Фролово, хотя и расположенный на его территории, у которого имеется статус областного подчинения.

Посёлки городского типа

Из 17 посёлков городского типа

(рабочих посёлков) выделяются[1][2][3]:

- 16 рабочих посёлков в составе районов — в рамках организации местного самоуправления входят в соответствующие муниципальные районы,

- 1 рабочий посёлок (Себрово), подчинённый городу Михайловка[9] — в рамках организации местного самоуправления входит в городской округ.

| № | Название | район[7] / город областного значения[8] | Население (чел. ) ) | Основание / первое упоминание | Статус пгт | Флаг | Прежние названия |

| 1 | Быково | Быковский район | ↘7183[5] | 1784 | 1956 | ||

| 2 | Городище | Городищенский район | ↗23 971[5] | 1827 | 1959 | ||

| 3 | Даниловка | Даниловский район | ↘4348[5] | XVIII век | 1970 | ||

| 4 | Елань | Еланский район | ↘13 811[5] | 1691 | 1959 | ||

| 5 | Ерзовка | Городищенский район | ↗6459[5] | конец XVIII века | не ранее 1988[10] | Пичуга, Старая Пичуга | |

| 6 | Иловля | Иловлинский район | ↘11 024[5] | 1672 | 1961 | Иловлинская | |

| 7 | Красный Яр | Жирновский район | ↘5897[5] | XVIII век | 1958 | ||

| 8 | Линёво | Жирновский район | ↘5333[5] | 1767 год | 1957 | Гуссенбах, Линёво Озеро, Медведицкое | |

| 9 | Медведицкий | Жирновский район | ↘1015[5] | XIX век | 1956 | посёлок станции Медведица | |

| 10 | Новониколаевский | Новониколаевский район | ↘9429[5] | 1870 | 1959 | ||

| 11 | Новый Рогачик | Городищенский район | ↘6676[5] | 1909 | не ранее 1988[10] | Новорогачевский, Ново-Рогачинский | |

| 12 | Октябрьский | Октябрьский район | ↘5522[6] | 1897 | 1959 | Кругляков (станция Жутово) | |

| 13 | Рудня | Руднянский район | ↘6147[6] | 1699 | 1959 | ||

| 14 | Светлый Яр | Светлоярский район | ↘11 541[6] | 1785 | 1959 | Татьянинский | |

| 15 | Себрово | город Михайловка, ГО | ↗4928[6] | 1762 | 1983 | Себряково | |

| 16 | Средняя Ахтуба | Среднеахтубинский район | ↘14 374[6] | 1668 | 1928 | Среднее, Средне-Ахтубинское, Средний городок | |

| 17 | Чернышковский | Чернышковский район | ↘4949[6] | 1815 | 1966 | Рубилкин, Чернышков |

Общая характеристика населения области

Итак, мы установили, что население Волгоградской области имеет численность, равную 2,5459 млн чел. С каждым годом число проживающих жителей в регионе уменьшается. Подавляющее большинство населения составляют этнические русские.

С каждым годом число проживающих жителей в регионе уменьшается. Подавляющее большинство населения составляют этнические русские.

Наиболее крупный город области и одновременно её административный центр – Волгоград. В нем проживает более 1 миллиона человек. Другие города области значительно меньше. Самый большой из них по численности населения более чем в три раза уступает областному центру.

История и месторасположение

В 1618 г. на правом берегу Хопра, в среднем его течении и был основан Урюпинск. Тогда здесь царила первозданная природа — дремучие леса и бескрайние степи населяло огромное количество дичи, в том числе водоплавающей. Все это великолепие оценили участники народных восстаний, скрывавшихся в незаселенных донских землях, которые тогда звались Диким полем.

Донское казачество тут возникло в начале 11 века. Но первоначально выбранное для жилья месторасположение было неудачным — весной его заливало водой. Поэтому в 1704 г. Урюпинск «переехал» на левобережье. В период 18-19 вв. станица Урюпинская была признана одним из важнейших торговых центров в южной части России.

В период 18-19 вв. станица Урюпинская была признана одним из важнейших торговых центров в южной части России.

Каждый год тут устраивались осенняя Покровская и зимняя Крещенская ярмарки. Первая стала проводиться здесь с начала 18 века, в связи с чем станичная территория поделилась на Ярмарочную, Станичную и Апарух. Приуроченную к Крещению ярмарку перевели сюда в 1860 г. из ст. Михайловской. В Донских землях здешняя торговля считалась лучшей.

В 1857 г. ст. Урюпинская получила статус окружного административного центра. Открывались школы, в одной из них даже обучали военному ремеслу, реальное училище, мужская и женская гимназии. Летом 1871 г. акционеры Грязе-Царицынской железной дороги приняли решение построить сюда ветку от станции Алексиково, по которой планировалось перевозить товары.

Пока происходило становление Советской власти, в Прихоперье шла жестокая классовая борьба, из-за чего центральная станица неоднократно переходила из рук в руки.

В 1920-ые годы округ быстро восстанавливал разрушенное в гражданскую войну хозяйство, менялась и благоустраивалась при этом и ст. Урюпинская. По указу властей, вышедшему в 1929 г., ей был присвоен статус города.

Урюпинская. По указу властей, вышедшему в 1929 г., ей был присвоен статус города.

На протяжении Великой Отечественной войны город страдал от многочисленных налетов фашисткой авиации, но непосредственно в нем самом и окрестностях бои не велись.

Известные личности, родившиеся в Урюпинске: внук Сталина — Е.Я.Джугашвили и известный нефтяник-геолог Д.В.Голубятников.

Хочу познакомиться с девушкой) Номер телефона и фотографии в Волгограде на сайте закрытых знакомств.

Нормативно-правовые акты —

Постановление от 27.12.2021г. № 1470

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района от 30.12.2020 № 1187 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Калачёвского муниципального района на 2021-2023 годы»

Файл:

Загрузить

Постановление от 27.12.2021г. № 1460

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района от 30.

Файл: Загрузить

Постановление от 30.12.2021г. № 1492

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района от 09.09.2015 г № 859 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

Файл:

Загрузить

Постановление от 30.12.2021г. № 1491

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района от 31.12.2019 г. №1351 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Калачевского муниципального района на 2020-2022 г.»

Файл:

Загрузить

Постановление от 30.12.2021г. № 1476

О внесении изменений в Постановление администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 24. 12.2019 г. № 1304 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2020 – 2022 годы»

12.2019 г. № 1304 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2020 – 2022 годы»

Файл:

Загрузить

Постановление от 30.12.2021г. № 1475

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 27.11.2018 года № 1255 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021годы»

Файл:

Загрузить

Об утверждении прейскуранта цен на услуги по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Калачевского муниципального района, оказываемые МУП «Калачевская районная дезинфекция»

Файл: Загрузить

Постановление от 30. 12.2021г. № 1471

12.2021г. № 1471

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района от 27.11.2018 года № 1256 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы»

Файл:

Загрузить

Постановление от 30.12.2021г. № 1474

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района от 27.11.2018 года № 1252 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района на 2019-2021 годы»

Постановление от 22.12.2021г. № 1412

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства на территории сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области»

Файл:

Загрузить

Постановление от 27. 12.2021г. № 1458

12.2021г. № 1458

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах Мариновского и Ильевского сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области для объекта «Строительство мелиоративной системы орошаемого участка «Мариновский» в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области»

Постановление от 20.12.21. №1386

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 25.12.2020 N 1125 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 — 2024 ГОДЫ»

Файл:

Загрузить

Постановление от 15.12.21г. №1379

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 16.

Файл: Загрузить

Постановление от 22.12.2021г. № 1410

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 26.11.2021 № 1342 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Калачевского муниципального района Волгоградской области, в аренду без проведения торгов»

Файл:

Загрузить

Постановление от 21.12.2021г. № 1407

О внесении изменений в постановление администрации Калачёвского муниципального района Волгоградской области от 02.

02.2016г. № 59 «Об образовании межведомственной комиссии по реализации на территории Калачёвского муниципального района Волгоградской области подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы «Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области»

02.2016г. № 59 «Об образовании межведомственной комиссии по реализации на территории Калачёвского муниципального района Волгоградской области подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы «Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области»Файл: Загрузить

Постановление от 22.12.2021г. № 1411

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам для собственных нужд земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калачевского муниципального района и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Калачевского муниципального района Волгоградской области, для размещения гаражей, возведенных до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»

Постановление от 24. 12.2021г. № 1416

12.2021г. № 1416

О внесении изменений в постановление администрации Калачёвского муниципального района Волгоградской области от 07.04.2020 года № 275 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Калачёвского муниципального района Волгоградской области»

Файл:

Загрузить

Постановление от 24.12.2021г. № 1430

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 26.06.2019 № 590 «Об утверждении перечней видов обязательных работ, объектов для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ и мест отбывания наказания в виде исправительных работ на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области»

Файл:

Загрузить

Постановление от 24.12.2021г. № 1431

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 13. 03.2009 № 482 «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области»

03.2009 № 482 «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области»

Файл:

Загрузить

Постановление от 24.12.2021г. № 1432

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 13.03.2009 № 482 «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области»

Файл:

Загрузить

Постановление от 24.12.2021г. № 1433

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022 год

Файл:

Загрузить

Постановление от 24.12.2021г. № 1434

Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Калачевского муниципального района, порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Калачевского муниципального района

Файл:

Загрузить

Постановление от 24. 12.2021г. № 1435

12.2021г. № 1435

Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Калачевского муниципального района, порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Калачевского муниципального района

Файл:

Загрузить

Постановление от 20.12.2021г. № 1401

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района от 21.08.2020 года № 641 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области»

Файл:

Загрузить

Постановление от 20.12.2021г. № 1400

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района от 21.08.2020 года № 641 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области»

Файл:

Загрузить

Постановление от 20. 12.2021г. № 1399

12.2021г. № 1399

Об отмене постановления администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 16.11.2021 №1300 «О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района от 09.07.2020 года № 516 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области»

Файл:

Загрузить

Постановление от 14.12.2021г.№ 1378

О прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок

Файл:

Загрузить

Постановление от 07.12.2021г. № 1370

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области»

Файл:

Загрузить

Постановление от 03. 12.2021г. № 1357

12.2021г. № 1357

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 24.07.2017 №782 «Об утверждении перечня муниципального имущества на территории Калачёвского муниципального района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»

Файл:

Загрузить

Постановление от 20.12.2021г. № 1395

Об определении стоимости одного детодня в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, Калачевского муниципального района Волгоградской области

Файл:

Загрузить

Постановление от 14.12.2021г. № 1377

О внесении изменений в постановление администрации Калачёвского муниципального района Волгоградской области от 07.04.2020 года № 275 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Калачёвского муниципального района Волгоградской области»

Файл:

Загрузить

Постановление от 07. 12.2021г. № 1362

12.2021г. № 1362

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год, в рамках муниципального земельного контроля в границах сельских поселений, входящих в состав Калачевского муниципального района Волгоградской области

Файл:

Загрузить

Постановление от 07.12.2021г. № 1361

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Калачевского муниципального района

Волгоградской области»

Файл:

Загрузить

Постановление от 07.12.2021г. № 1360

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Калачевского муниципального района Волгоградской области»

Файл:

Загрузить

Постановление от 13. 12.2021г. № 1356

12.2021г. № 1356

О внесении изменений в постановление администрации Калачёвского муниципального района Волгоградской области от 07.04.2020 года № 275 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Калачёвского муниципального района Волгоградской области»

Файл:

Загрузить

Постановление от 26.11.2021г.№1341/1

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 08.02.2021 № 47 «О создании территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Калачевского муниципального района Волгоградской области»

Файл:

Загрузить

Постановление от 26.11.2021г. №1325

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 24.03.2014 № 414 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калачевского муниципального района»

Файл:

Загрузить

Постановление от 30. 11.2021г. №1351

11.2021г. №1351

Об утверждении внесения изменений в проект планировки и межевания территории в границах Мариновского и Ильевского сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области для объекта «Строительство мелиоративной системы орошаемого участка «Мариновский» в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области

Файл:

Загрузить

Постановление от 26.11.2021г. №1342

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Калачевского муниципального района Волгоградской области, в аренду без проведения торгов»

Файл:

Загрузить

Постановление от 26. 11.2021г. №1341

11.2021г. №1341

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калачевского муниципального района и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Калачевского муниципального района Волгоградской области, без проведения торгов»

Файл:

Загрузить

Постановление от 26.11.2021г. №1343

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калачевского муниципального района, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений входящих в состав Калачевского муниципального района Волгоградской области, в аренду гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

Файл:

Загрузить

Постановление от 26. 11.2021 № 1342

11.2021 № 1342

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Калачевского муниципального района Волгоградской области, в аренду без проведения торгов»

Файл:

Загрузить

Постановление от 26.11.2021г. № 1343

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калачевского муниципального района, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений входящих в состав Калачевского муниципального района Волгоградской области, в аренду гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

Файл:

Загрузить

Постановление 26. 11.21 № 1341

11.21 № 1341

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калачевского муниципального района и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Калачевского муниципального района Волгоградской области, без проведения торгов»

Файл:

Загрузить

Постановление от 30.11.2021г. №1352

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022 год

Файл:

Загрузить

Постановление от 26.11.2021г. №1349

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от «04»декабря 2017 г. № 1239 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка на территории сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области»

№ 1239 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка на территории сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области»

Файл:

Загрузить

Постановление от 26.11.201г. №1347

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от «06» ноября 2020 г. № 896 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории сельских поселений Калачёвского муниципального района Волгоградской области»

Файл:

Загрузить

Постановление от 26.11. 2021г. №1346

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 15.12.2020 № 1097 «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

Файл:

Загрузить

Постановление от 26. 11.2021г. №1345

11.2021г. №1345

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 16.12.2020 № 1103 «Направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

Файл:

Загрузить

Постановление от 26.11.2021г. №1344

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района от 01.11.2021 года №1239 «Об утверждении плана проведения проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области организациях на 2022 год»

Файл:

Загрузить

Новости 1 — 50 из 2870

Начало | Пред.

| 1 2

3

4

5

| След. |

Конец

| 1 2

3

4

5

| След. |

Конец

|

(PDF) Территориальные проблемы современного сельского расселения Волгоградской области

на душу населения, производство тракторов — 15,3, производство

подшипников качения — 4,17, производство химических волокон —

3,0, выплавка стали — 1. 7, производство цемента —

7, производство цемента —

1.6, производство синтетических смол и пластмасс — 1.8, производство мяса

производство — 1.7. В области имелись отрасли с высокими показателями специализации на

человек населения в сельском хозяйстве страны.В

начале 1990-х годов коэффициент специализации по валовому сбору зерна

составлял 3,5, по поголовью крупного рогатого скота — 2,2, в том числе

коров — 1,7, свиней — 1,9, овощеводства — 1,7, скота

на убой — 1,9, для производства молока — 1,5 [1, с.75-

423]. Перечисленные отрасли специализации свидетельствуют о высокоразвитой многоотраслевой структуре экономики области.

За последнее десятилетие экономика области

претерпела значительные изменения.Она потеряла значительное число

отраслей специализации. Сохранили свое значение валовой сбор зерна

— 2,4, производство овощей — 4,0, производство молока

— 1,0. Среди

отраслей промышленности коэффициент специализации остался

только в производстве электроэнергии — 1,0. На протяжении двадцати пяти

На протяжении двадцати пяти

лет численность населения области оставалась на уровне

2 .5 млн человек [2, с. 70-400].

III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На наш взгляд, одной из причин снижения роли

Волгоградской области в национально-территориальном разделении

труда явилось недостаточное внимание к региональным

особенностям демографическо-территориального

развития населения. Формирование

Южного федерального округа показывает, что они рассматривались на

федеральном уровне, поскольку его границы определялись на основе

выявления благоприятных природных условий для

развития сельского хозяйства, поскольку характеристики

демографического развития не учитывались. позволяют сохранить трудоемкую промышленность в прежних масштабах.

В современных условиях высокие показатели специализации имеют

растениеводство и в меньшей степени

животноводство и промышленность. В условиях макроэкономического

районирования экономика Южного федерального округа

в большей степени ориентирована на сельскохозяйственное производство. В границах

В границах

Южного федерального округа Волгоградская

область обладает индивидуальными чертами природного потенциала для жизнедеятельности

населения и развития растениеводства.

Природно-сельскохозяйственное районирование и использование земельного фонда

СССР Произведено зонирование территории и

Возможности развития растениеводства. В ней

территория Волгоградской области относится к умеренной

природно-земледельческой зоне южно-русской степной

губернии, Хоперско-Медведицкий район, 2925º; 0,49; 99,

, где 2925º – сумма активных температур; коэффициент влажности

на территории равен 0.49; климатический индекс

биологической продуктивности 99. Средняя часть района

относится к Иловлинско-Донскому району, 3000º; 0,42;

90, а южная часть и Поволжье до Нижнего

Приволжский равнинно-ровный район 3500º; 0,20; 29.

Для сравнения, в Ростовской области Миусско-

Аксайский равнинно-волнистый район имеет показатели 3125º; 0,62; 128. В

В

Краснодарский край, Кубанский равнинно-равнинный район имеет

3450º; 0.78; 164, в Республике Крым 3375º;

0,49; 117, в Ставропольском крае, Ставропольская возвышенность —

Волнистый округ имеет 3100º; 0,84; 150 [3, с. 137-139].

Как видим, территория Волгоградской области

неоднородна по ресурсному потенциалу для развития

растениеводства. Наиболее благоприятные условия на

северо-западе, средняя часть территории имеет относительно

благоприятные условия, юго-восточная часть имеет

суровые условия.В границах Южного федерального

округ уступает по природному потенциалу

развития растениеводства Краснодарскому краю,

Ставропольский край, Ростовская область, Республика Крым,

, но имеет преимущества перед Астраханская область и

Республика Калмыкия, а также подавляющее большинство из

регионов Российской Федерации.

По экономической оценке природных

условий для жизни населения область имеет

благоприятные черты климатического потенциала. Анализ

Анализ

О.Р. На карте Назаревского [4] видно, что природные условия

имеют зональные различия, аналогичные оценке

агроклиматических условий и ресурсов. На северо-западе

района средневзвешенный балл

благоприятных экологических условий для жизнедеятельности населения составляет

3,55 балла, в юго-западной части до Суровикинского

района — 3.48 баллов, а на юго-востоке области

Заволжья — 3,2 балла. Элементами природных

условий в регионе, снижающими оценку, являются

тепловосприятие человека летом и зимой,

продолжительность экстремального периода, природное озеленение,

естественные условия отдыха и рекреации, степень

разнообразие и привлекательность ландшафтов.При этом

средневзвешенная благоприятная оценка на западе Краснодарского края составляет 3,81 балла, на западе Ростовской

области — 3,7 балла, на Южном берегу Крыма — 3,81

балла, на западе Ставропольского рая -3,7 балла, в

Астраханской области и Республике Калмыкия -3,18

балла. Но естественные условия проживания населения в

Но естественные условия проживания населения в

регионе более благоприятны, чем в подавляющем большинстве из

регионов Российской Федерации [5].

Образование Южного федерального округа

способствует лучшей управляемости территорий, имеющих

благоприятные условия для развития сельского хозяйства

и жизнедеятельности населения. За длительный период в регионе сформировалась высокая плотность населения, ставшая в ХХ веке основой бурного промышленного развития.

В современных условиях наблюдается тенденция

миграции населения в города, что приводит к возникновению

демографических проблем в сельской местности.

Основные положения управления социально-

экономическим развитием страны и регионов уделяют

значительное внимание сельской местности. В частности, в

Стратегии пространственного развития Российской Федерации

в качестве одной из задач подчеркивается необходимость совершенствования

системы расселения за счет социально-экономического развития

сельских территорий вне городских агломераций, повышающих

устойчивость системы переселения в России. Необходимо

Необходимо

учитывать интересы местного населения

и бизнеса при планировании социально-экономического

развития сельской местности. Важно повысить уровень транспортной доступности

за счет ремонта дорог регионального и

местного значения и благоустройства сельских населенных пунктов с учетом

мнения местного населения.

Нам представляется, что наиболее значимой проблемой

ближайшего будущего будет поддержание демографического

Успехи инженерных исследований, том 191

15

Население Волгоградской области.Количество, крупные города и районы

Одним из самых значимых регионов Российской Федерации является Волгоградская область. Население городов и сел этого региона представляет значительный интерес для такой науки, как демография. Она формировалась из различных этнических и социальных элементов. Не менее интересна история заселения этого края. Давайте узнаем, каково население Волгоградской области.

Территориальное расположение Волгоградской области

Данный регион расположен в европейской части Российской Федерации и входит в состав ЮФО.Этот регион расположен в юго-восточной части Восточно-Европейской равнины.

На северо-западе Волгоград граничит с Воронежской областью, на севере — с Саратовской областью, на востоке проходит государственная граница с Республикой Казахстан, на юге область граничит с Астраханской областью и Республикой Калмыкия, на западе и юго-западе — с Ростовской областью.

Площадь Волгоградской области составляет 112,9 тыс. кв. км. Это 31-й показатель по размеру среди всех регионов Российской Федерации.

На территории Волгоградской области протекают две большие реки — Волга и Дон. Волга делит область на две неравные части: большую — правобережную, и меньшую — левобережную. Именно на территории Волгоградской области Волга и Дон максимально близко подходят друг к другу — около 70 км. Это создало условия для образования в этом месте в древности Волгодонской переволоки. А в 1952 году был построен знаменитый Волго-Донской канал, соединивший воды обеих рек.

А в 1952 году был построен знаменитый Волго-Донской канал, соединивший воды обеих рек.

Район расположен в умеренном климатическом поясе с умеренно-континентальным типом климата. С продвижением на восток континентальность климата усиливается. Основной природной зоной области является степь. На северо-западе она переходит в лесостепь, а на востоке — в полупустыню.

Административный центр Волгоградской области — город Волгоград.

История края

Чтобы понять, как формировалось население Волгоградской области, следует углубиться в историю.

Издавна на территории Волгоградской области находились земли различных кочевых племен: сначала ираноязычных, а затем и тюркоязычных. Одним из крупнейших кочевых государств, образовавшихся на этих землях, был Хазарский каганат. В десятом веке эта держава была уничтожена русским князем Святославом. После монголо-татарского нашествия в XIII веке область вошла непосредственно в состав Золотой Орды, а после ее распада — в состав Астраханского ханства и Ногайской Орды.

В 16 веке при Иване Грозном эти территории вошли в состав Русского царства. Затем началось постепенное заселение области русскими. Со временем правобережная часть современной Волгоградской области вошла в состав района Войска Донского.

После победы Октябрьской революции в 1919 году на территории области была образована Царицынская губерния с административным центром в городе Царицын (современный Волгоград). В 1925 году город Царицын был переименован в Сталинград, соответственно и название губернии было изменено на Сталинград.В 1928 году Сталинградская губерния была упразднена, а в связи с ее объединением с Астраханской, Саратовской и Самарской губерниями была образована Нижневолжская область со столицей в Саратове. В том же году область получила статус губернии. В 1932 году административный центр области был перенесен из Саратова в Сталинград. В 1932-1933 годах на этих территориях был чудовищный голод. В 1934 году область была разделена на Сталинградскую и Саратовскую. В 1936 году Сталинградская область была разделена на Сталинградскую область и Калмыцкую АССР.

В 1936 году Сталинградская область была разделена на Сталинградскую область и Калмыцкую АССР.

Был в Сталинграде и его окрестностях в 1942-1943 гг. Произошло самое ожесточенное сражение Великой Отечественной, а может быть и всей Второй мировой войны. Именно в ней решалась судьба СССР. Красная Армия одержала тяжелую, но решающую победу над войсками гитлеровской Германии.

В 1961 году в ходе десталинизации город Сталинград был переименован в Волгоград, соответственно переименована и область. После распада СССР в 1991 году Волгоградская область вошла в состав Российской Федерации, где и остается до сих пор.

Население области

Теперь пришло время узнать количество жителей Волгоградской области. Этот показатель является базовым для всех демографических расчетов. Однако доступ к этой информации получить несложно, так как она размещена в открытых статистических источниках. Итак, какое население в регионе? На сегодняшний день в Волгоградской области проживает 2,5459 млн жителей.

Много это или мало? По этому показателю девятнадцатое из 85 регионов России.

Плотность населения

Зная общую численность населения (2,5459 млн жителей) и площадь области (112,9 тыс. кв. км), можно рассчитать плотность населения Волгоградской области. Этот показатель составляет 22,6 человека. На 1 кв. км.

Сравните плотность населения Волгоградской области с аналогичным показателем в соседних регионах России. Таким образом, плотность населения в Астраханской области составляет 20,6 человек.На 1 кв. км, а в Саратовской области — 24,6 чел. На 1 кв. км. То есть Волгоградская область имеет среднее значение плотности для данного региона.

Динамика номера

Теперь выясним, как динамично менялась Волгоградская область в своей динамике. Население по годам в этом регионе сильно различалось. Так, в 1926 г. она составляла 1,4084 млн жителей. К 1959 году количество жителей области достигло около 1,8539 млн. человек. На момент распада СССР, в 1991 году, количество жителей Волгоградской области равнялось 2. 6419 миллионов человек. Она продолжала расти в составе независимой России. В 1998 году численность населения Волгоградской области достигла своего пика и составила 2,7514 млн человек.

6419 миллионов человек. Она продолжала расти в составе независимой России. В 1998 году численность населения Волгоградской области достигла своего пика и составила 2,7514 млн человек.

Но после этого началось снижение численности населения Волгоградской области, которое продолжается и по сей день. В 1999 году количество жителей уменьшилось до 2,7504 млн. человек. В 2009 году она уже составляла 2,5989 млн человек. В 2010 году произошло небольшое увеличение количества жителей Волгоградской области, но это был единственный случай за весь период с 1998 года.Затем население увеличилось до уровня 2,6102 млн. человек. Но в следующем году тенденция продолжила снижение (2,6075 млн.). Это снижение продолжается до настоящего времени, когда численность населения Волгоградской области в 2016 году равнялась 2 545 937 человек. Пока нет предпосылок для улучшения этой тенденции.

Этнический состав

Теперь давайте выясним, как этнически представлено население в этом регионе. Волгоградская область достаточно разнообразна в этническом отношении, хотя основной костяк здесь составляют русские. Более того, они составляют подавляющее большинство населения. По результатам последней переписи численность русских в Волгоградской области составила 88,5% от общего числа жителей.

Более того, они составляют подавляющее большинство населения. По результатам последней переписи численность русских в Волгоградской области составила 88,5% от общего числа жителей.

Далее идут казахи, украинцы и армяне. Их доля в населении Волгоградской области значительно меньше, чем у русских, и составляет 1,8%, 1,4% и 1,1% соответственно.

Кроме того, в районе проживают татары, азербайджанцы, немцы, белорусы, чеченцы, цыгане и многие другие народы.Но количество их представителей не достигает и 1% от общего числа жителей области, поэтому их сообщества не играют существенной роли в жизни региона.

Население г. Волгограда

Административный центр Волгоградской области — город-герой. Давайте узнаем, какова численность населения Волгограда в районах города и в целом.

Общая численность населения Волгограда на данный момент составляет около 1,0161 млн человек.Таким образом, этот поселок является городом-миллионером. Занимает 15-е место по численности среди всех городов Российской Федерации. Следует отметить, что Волгоград – самый маленький город-миллионер в России.

Следует отметить, что Волгоград – самый маленький город-миллионер в России.

Теперь рассмотрим население Волгограда в разрезе отдельных районов города. Самая населенная часть Волгограда — Дзержинский район. Население составляет около 183,3 тыс. жителей. Второе место занимает Красноармейский район — 167 000 человек. Далее следует Краснооктябрьский (150.2 тыс. скота), Тракторозаводский (138,7 тыс. жителей), Советский (113,1 тыс. жителей) и Кировский районы (101,3 тыс. жителей). Самые маленькие части города — Ворошиловский (81,3 тыс. жителей) и Центральный район (81,2 тыс. жителей).

Население в других городах области

Теперь посмотрим на ситуацию с населением в других крупных городах Волгоградской области.

Крупнейший населенный пункт Волгоградской области после Волгограда – город Волжский.Его население составляет 325,9 тыс. человек. Далее следуют Камышин — 112,5 тыс. человек, Михайловка — 58,4 тыс. человек, Урюпинск — 38,8 тыс. человек и Фролово — 37,8 тыс. человек. Все эти города имеют статус областного подчинения. Наиболее крупными населенными пунктами областного подчинения в Волгоградской области являются города Калач-на-Дону (24,7 тыс. жителей), Котово (22,7 тыс. жителей) и Городище (21,9 тыс. жителей).

человек. Все эти города имеют статус областного подчинения. Наиболее крупными населенными пунктами областного подчинения в Волгоградской области являются города Калач-на-Дону (24,7 тыс. жителей), Котово (22,7 тыс. жителей) и Городище (21,9 тыс. жителей).

Население по районам

Теперь определим сколько человек составляет население Волгоградской области по районам.Следует отметить, что крупные города, о которых мы говорили выше, не входят в состав районов, а имеют непосредственно областное подчинение.

Наиболее населенным пунктом области является Городищенский район. В нем проживает около 60,3 тыс. человек. Далее следует Среднеахтубский район – 59,3 тыс. человек. За ним идут Калачевский (58,5 тыс. человек), Жирновский (43,6 тыс. человек) и Палласовский районы (43,1 тыс. человек). Самый малонаселенный район области — Фроловский.В нем проживает всего 14,6 тыс. человек. Но нужно учитывать, что в этот район не входит относительно крупный город Фролово, хотя и расположенный на его территории, имеющий статус областного подчинения.

Общая характеристика населения области

Итак, мы установили, что население Волгоградской области составляет 2,5459 млн человек. С каждым годом количество жителей области уменьшается. Подавляющее большинство населения составляют этнические русские.

Крупнейший город области и одновременно ее административный центр – Волгоград. Здесь проживает более 1 миллиона человек. Другие города в регионе намного меньше. Крупнейший из них по численности населения более чем в три раза меньше областного центра.

Народы России — Структура русского населения и национальностей

Народ России. Национальности проживающие в России

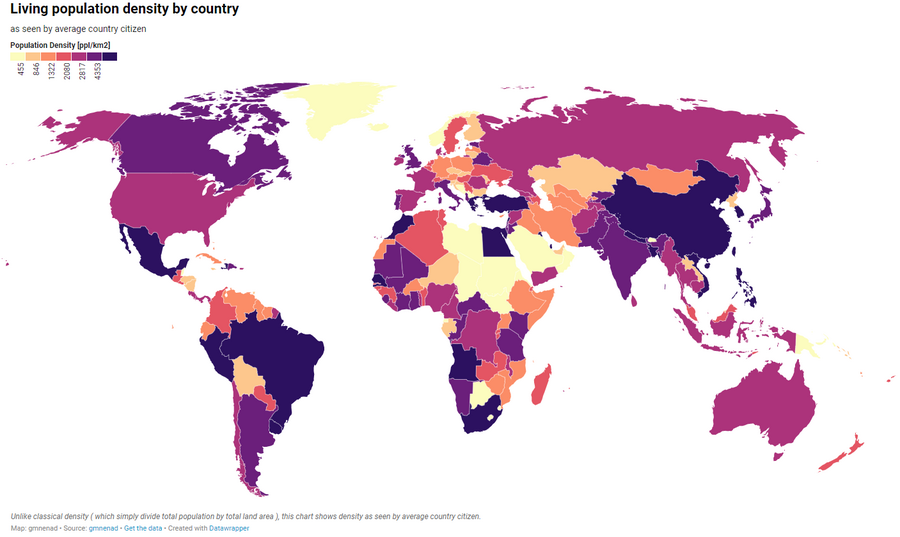

Россия всегда была не только густонаселенным, но и многонациональным государством.В стране постоянно проживает более 145 миллионов граждан.

Они представляют более 160 национальностей, говорящих на своих языках. Небольшие группы населения живут в определенных местах. Только семь наций имеют более миллиона представителей – русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы и армяне.

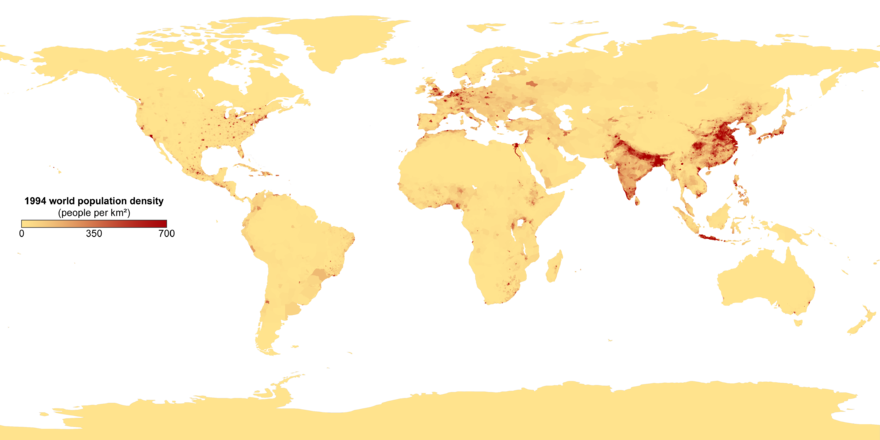

Россия занимает седьмое место в мире по численности населения после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии и Пакистана.

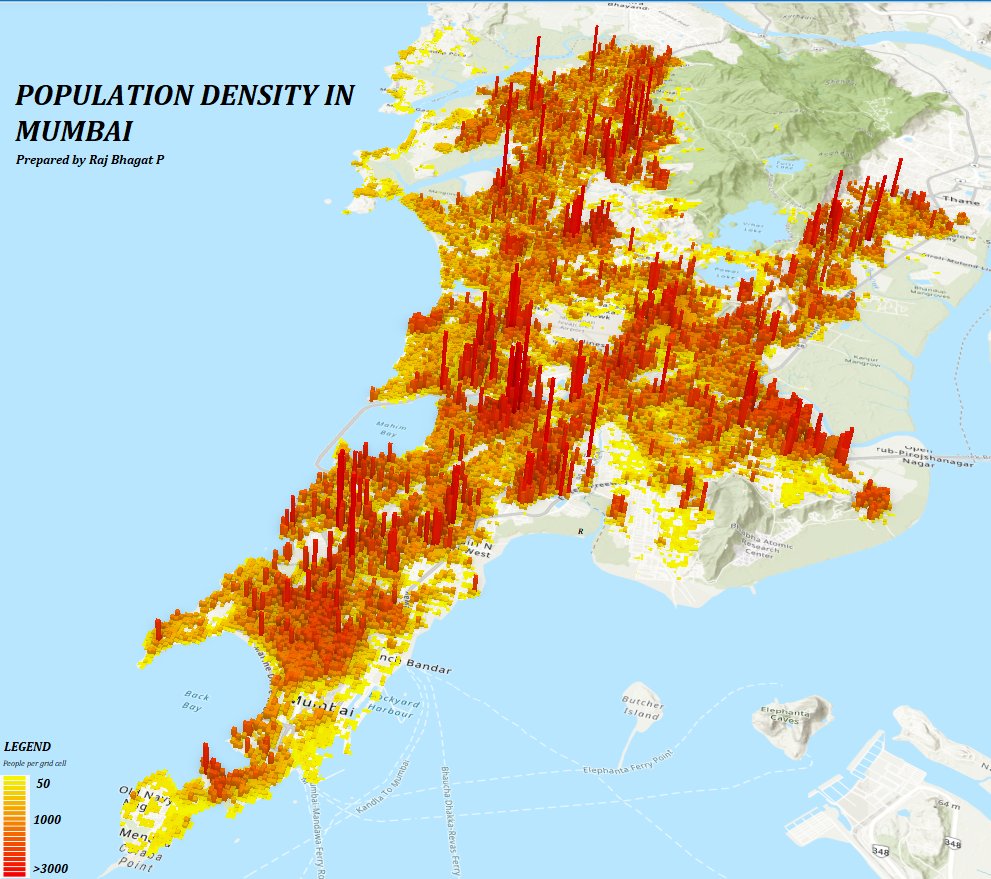

По плотности населения Россия занимает второе место в мире после США. Почти пятая часть населения проживает в 13 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Омске, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде и Перми. Население крупнейших мегаполисов России: Москвы – более 10 млн человек, Санкт-Петербурга – около 5 млн человек. Столица Российской Федерации входит в двадцатку самых густонаселенных городов мира.

Большую часть населения составляют, конечно, русские ы — более 80%. Оставшийся процент — Татары — 3,8%, — 3,8%, — 3%, Чуваш Чуваш — 1,8%, — 1,8%, — 0,8%, — 0,7% — 0,7%, немцы и чеченцы — на 0,6%, аварцы, армяне, евреи — на 0. 4% и другие. Татары, вторые по численности, живут в Поволжье. Вместе с башкирами татар составляют крупнейшую группировку мусульманских народов, расположенную почти в центре России. чуваши , другие тюркские народы, всего около двух миллионов человек. В Сибири проживают Алтай, Хакасия, Якуты . На Кавказе проживают народы абхазо-адыгской группы: кабардинцы, адыги и черкесы ; нехско-дагестанская группа: чеченцы, ингуши, аварцы, лезгины ; Осетины относятся к иранской группе.

4% и другие. Татары, вторые по численности, живут в Поволжье. Вместе с башкирами татар составляют крупнейшую группировку мусульманских народов, расположенную почти в центре России. чуваши , другие тюркские народы, всего около двух миллионов человек. В Сибири проживают Алтай, Хакасия, Якуты . На Кавказе проживают народы абхазо-адыгской группы: кабардинцы, адыги и черкесы ; нехско-дагестанская группа: чеченцы, ингуши, аварцы, лезгины ; Осетины относятся к иранской группе.

Россия является домом для финно-угорских народов — это финны, карелы, коми и саамы на севере европейской части России; марийцы и мордва в Поволжье, ханты и манси , занимающиеся охотой и оленеводством, в Западной Сибири.